池松壮亮さん出演『ぼくのお日さま』は、第66回サン・セバスチャン国際映画祭で最優秀新人監督賞を受賞した奥山大史監督の最新作。第77回カンヌ国際映画祭にも正式出品された本作について、脚本・撮影・編集まで自ら手掛ける奥山監督に、UHBアナウンサーの柴田平美がインタビュー。海外からも評価されているこの作品への思い、ロケ地である北海道の裏話までたっぷりとお話を伺いました。10月18日からは、函館・シネマアイリスでも公開。

奥山大史監督インタビュー

奥山:まさにフィルムカメラが好きで、よく写真を撮影するんですけど、写真を撮るような形で絵を積み重ねていきたいんです。映像を撮るというよりも、絵本のようにページをめくるような感覚で見られる映像を撮れたらなと思っています。

―――この映画はもちろん、PVや前作も見させてもらいましたが、自然を美しく映すシーンがすごく多いなと思いました。“自然の景色”というのは、監督が映像を手掛ける上ですごく必要な要素になっているのですか?

奥山:少し現実を忘れさせてくれるような要素が映画の中にあってほしいと思いますし、現実から離れることで自分ごと化できて、解釈の余白が生まれるので。自分は東京で生まれ育っているので、自分にとって“自然”というのは正直身近なものではないので、自然を撮りたくなってしまいます。

―――自然は、私にとってはかなり身近なものですが、奥山さんにとっては非現実的なものなんですね。

奥山:日常の中にあるものではないだけに、何かそういったものが映画にあると少しこう寓話的というか。リアリティがあればあるほど観る人にとって身近かというとそんなことはない気がしていて。リアリティが逆になくて、ちょっと余白があるからこそ観る人の想像によって自由に埋めていくことができる。「これってもしかしたら自分のことを言っているのかもしれない」とか、「こういうこと、自分も子供の頃あった」とか思わせられるようなものを常に映画の中に色々な面で残したいと思っているので、それが自然を撮ることの理由の一つでもあると思いますね。

奥山:はい。やっぱり自分が好きな映画って説明しすぎていない映画ですね。全てを言葉やテロップ、ナレーションで説明するのではなく、説明は全然されていないし、自分の記憶の中にこういう景色はないんだけど、何かあった気がしてしまうっていう映画が好きですね。

―――「ぼくのお日さま」も、最後に「え?」となる人が多いんじゃないかなと思います。何を言ったんだろう…と。このラストの演出を描くにあたり迷った部分などはありましたか?

奥山:迷いはあんまりなかったですかね。脚本を書いている時からこういう終わり方だろうと思っていました。編集する過程で本当にそれでいいのかって検証する時間はありましたけど、「やっぱりこれだな」って思っていました。

最後の終わり方に関しても、何を言ったんだろうと想像して観てもらえるような物語になったらいいなと思って作りました。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

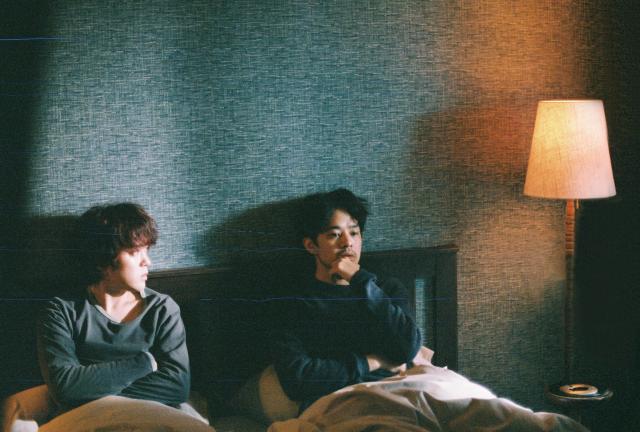

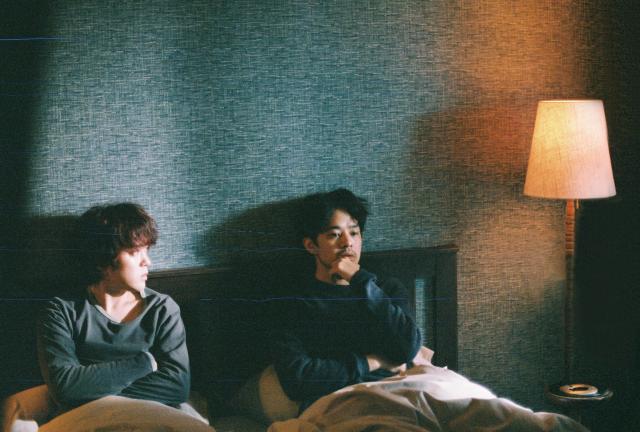

奥山:自分の中の経験で映画を作り上げるというのは、1作目の「僕はイエス様が嫌い」で、すでにやりきってしまった感覚があって、それだけに自分が経験してきたフィギュアスケートについては、映画になるような物語はその記憶の中にはなかったので、どうしようと思っていた時に池松さんをドキュメンタリーで撮る機会がありました。池松さんは本当に何をしていても僕の中で“絵になる”と思って。多分、自分にとっての“絵になる”の意味は、例えば、そこに立っていてくださいと言って撮ったら、普通の人は“ただ立っていてと言われたから立っている”だけになるんですけど、池松さんの場合は、立っているだけでそこに感情を感じるというか…物語を感じるんですよね。それは本当に池松さんのすごいところだなと思って、そういう余白をただの空白じゃなくて、空白ではない物語を感じさせる。見ている人が想像したくなるようなそういう余白にしたかったので、池松さんの力を借りたいなと思いましたね。

――確かに、セリフが多いわけではないなと感じていました。ただ立っているだけで何かが伝わるという池松さんとたくさんディスカッションを重ねる中で、どういうところからその池松さんの魅力が来ているのか、少しでも感じた部分はありますか?

奥山:物語を考えたくなるっていうのは、その人に魅力があるからだと思うんですよね。まっすぐに、他の人とは多分比べ物にならないぐらい、少なくとも自分とは比べ物にならないぐらい池松さんに人間的な魅力があるっていうのがまず一番大きいところだなと。ある意味、その魅力があるだけに、何か物語を考えてしまいたくなるところが大きいのだと思います。

奥山:そうですね。タクヤ役は、オーディションに来てくれたスケート経験がある男の子で、スケート滑れるか聞いても「まあ、はい…。」ぐらいで本当に滑れるのかなという不安があったんですけど、最終でリンクに来てもらって滑ってもらったら、とても上手くて「滑れるじゃん!決まり!」となって。何より雰囲気がタクヤに近かったので、本当にぴったりなキャスティングになったと思っています。

一方でさくらは、事務所から応募してきてくれる子達の中からはこの子だと思える子に出会えなくて。お芝居が上手い子、雰囲気がある子がいっぱいいるんです。でも、スケートが滑れるというのがなかなかネックで、フィギュアスケートも滑れて、お芝居もできる子っていうのがなかなかいなくて、これはイメージが近い子から決めて、その子に撮影までに練習を重ねてもらうしかないと思ってそれで4人ぐらいに絞って。

一番スケートが上手くなる見込みがある子にしようと思って一回リンクに集めて滑ってもらったら、当たり前ですけどめちゃめちゃ下手で。当然なんですよね。僕も子供の頃からやっていたので転び続けることで上手くなりましたけど、やっぱり中学生前後になってから滑るって相当難しいスポーツなんです。だからこれは、お芝居ができる子にスケートを教えるよりも、スケートができる子にお芝居を教えるのが絶対早いと思って、都内各所、名古屋の方にもヒロイン募集中という張り紙を貼って、応募してくれたのが中西さんでした。お芝居も初挑戦ですし、オーディションも初めてで、ガチガチで来てくれましたけど、もう彼女ならさくらだと思って。何よりアイスダンスの経験もあったので。フィギュアスケートやっている子の中でもアイスダンスをやったことがある中学生はほとんどいないので、そういう意味でも彼女だなと運命に近いものを感じました。中西さんに出会えたことはこの映画にとって幸せなことだったなと思います。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:越山くんは、例えば湖の上で滑るシーンとかで転んじゃう。やっぱりボコボコする慣れない環境の中での滑りにはなるので、何回も転んでるうちに泣き出しちゃって。泣き出すと言ってももう中学生ですし、本当ボロンとするぐらいなんですよ。僕もすごい心配になって、大丈夫?どうしたの?ごめんごめんって言って、一回休むか!みたいな。大人たちも駆け寄ってきてどうした?痛かった?みたいになるんですけど、それを見た中西さんが、「スケートやってきて、こんなので泣くなんておかしくない?」って(笑)。

―――強いですね(笑)

奥山:それですぐ泣き止んで、ヘラヘラしながらもう一回滑り始めてくれて(笑)。ちょっと不思議な子ですね。

―――じゃあ、中西さんの方が強かった?

奥山:やっぱりスケートに関してはとても強いですね。芝居に関して言うと、越山くんに引っ張ってもらっているところもありましたけど、スケートになると私が引っ張らなきゃって気持ちもあったでしょうし、とてもこだわりを見せましたね。中西さんに関して覚えていることで言うと、終盤の方で月の光を一人でリンクで踊るシーンがあるのですが、テイクを重ねていくとどんどん体力を消耗してしまうので、なるべく回数を絞っていたんですね。とてもうまく滑ってもらえたと思ったので、「よし。OK。じゃあ、次のシーン行きます」となった時に「もう一回撮りたい」って言ってくれて。お芝居に関しては絶対そういうこと言わないんですけど、滑りに関しては自分が納得できるところまで挑戦したいって思いがあったみたいで、どこかスポーツを取り組むように、お芝居も含めて撮影に取り組んでくれたなと。スポーツマンとしての彼女が、女優としての彼女をとても強くしたんじゃないかなという気がしていますね。

―――アスリートの向き合い方ですね。そう聞くと、お二人がそれぞれを補い合っていたのかな、というふうに思ったりしました。

奥山:まさに補い合っていましたし、補い合う中でもどうしてもお二人の中では補い合いきれないところを完全にカバーして補うどころか、より引き出してくれたのが池松さんの存在だったな、というふうに思います。

奥山:吃音を取り入れたきっかけとして一番大きいのは「ぼくのお日さま」というハンバートハンバートの曲に出会ったからなんですけど、出会ったからといって気軽に取り入れて良いとは思わなくて悩みました。どのように取り入れるか、取り入れないという選択肢もあり得ましたし…。迷っていた時に、「吃音親子サマーキャンプ」という吃音の子たちが集まるキャンプに取材という形で参加させてもらったんです。100人に1人ぐらいいると言われている、学校ではどうしてもマイノリティの吃音の子たちだけが集まるので、その場はマジョリティとして、お互い言葉がつまるのが当たり前の中でディスカッションをしているんです。その時に、小学4年生ぐらいの女の子が吃音について別に理解してほしいとか、勉強してほしいとか全くそういうの思わないから、つまるのをほっといてほしいって言っていて。すごくわかる、自分もそういう風に思ったことがあったなと思えた気がして。タクヤに、そういう設定を取り入れるとしたら、絶対にそれにはふれない友達をそばに置いておくことができたらできるかもしれないと思って決めました。

同性愛も同じような考え方で、当事者への取材も重ねました。どのようにどれくらい描こうかと迷いながら、最終的に今でも正解だったかはわかんないんですが...。曖昧に描きすぎという意見があればそうなのかもしれないですし、逆にミスリードを与えかねないようなセリフも出てきたりするので、何か思う人がいるかもしれないです。全部迷いながら自分でこうしたいという思いで決めていきました。いずれにしても、吃音だったり、セクシュアリティだったり、さくらのお父さんが全然出てこないところだったり、東京から引っ越したてのところだったり、みんなそれぞれがどこか社会から距離を感じてしまう、つまり孤独を感じてしまうような要素をそれぞれのキャラクターに持たせることで、その孤独を感じて、寄り添い合うようなひと冬にしたいなと思いながら描いてました。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:北海道で撮ろうというのは制作の序盤から決めていました。1番の経緯は、ポスターにもなっている“凍った湖で滑る”というシーンを撮れる場所は北海道にしかないというのが調べてすぐ分かったので、北海道の苫小牧で撮ることにしたんです。基本的には、撮る場所の近くで撮影地をどんどん決めていくものなんですが、北海道の景色って本当に個性的で、その街ごとに全然違う景色が広がっているので、ひとつずつピースをお借りするような形で架空の街を作り上げられたらなと思い、色々な街と景色を組み合わせて撮りました。1番メインのロケ地となったのが赤井川で、赤井川にあるカルデラの山に囲まれている地形は本当にどっちにカメラを向けても後ろに山を背負うという、絵に奥行きを与えるだけじゃなくて物語にも同時に奥行きを与えてくれるすごく好きな景色でしたね。車を走らせているだけで、ここいいなって感じましたし、そういう力がある景色かなって思いました。

―――こういう想像をしていたけれど、こんなこともあるんだというようなイメージと違った部分もありましたか?

奥山:ちょっと風景からそれちゃうんですけど、イメージと違ったのは、こんなにも天気が目まぐるしく変わるのかっていうのは撮影を始めてからびっくりして。それはもう撮影スタッフ一同びっくりしていたんです。

―――冬ですもんね。

奥山:朝行ったら曇天で、絶対にもう陽が出ないね、天気予報も曇りだし今日は陽がないで通して撮っちゃおうと曇りで撮り始めたら、本当に3分くらい空を見てないうちに青空が向こうから出てきはじめていて。あれあれ?ってなって、そのままわーっと雲が開けて青空になっちゃうみたいな。そんなこと東京じゃありえないねってスタッフと話しながら。そういう意味で言うと、天気予報が大雪だろうと諦めずに、予定通りに撮ろうという感じになってきましたね。

奥山:日本公開前に、5つの海外の映画祭に参加させてもらったんですけど、自分が行けたのはその中で3つ。そういうところに行くたびに新しい反応があって。セリフが少ない映画だけあってやっぱり言語の壁を越えるというか、字幕だけでは補いきれないものがあるんですが、この映画は言葉では説明していないだけに、本当に国境を越えて、幅広い国の幅広い世代の人たちに届いているなというのは実感しました。すごく嬉しかったですね。同時に、カンヌの人たちには自分が思っていなかった予想外な届き方をして嬉しかったんですが、台湾の人は文化も近いですし、距離も近いだけあって、考えることも似ているのかとても深いところまで観てくれていて、まさに自分がそういうふうに思ってくれたらいいなというところを感じてくれるお客さんもいたりして。どちらの届き方をしてももちろん嬉しいので、いざ日本で公開される時にどれくらい届くかなというのは楽しみですね。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:ハンバート ハンバートはもともと大学生のときに出会っていました。ミュージックビデオの仕事をし始めたことで、歌詞がある曲を普段聴かなくなっていたんです。でも、コロナ禍で1度全ての仕事が止まったときに歌詞がある曲もフラットに聴くようになって。あの時はみんなちょっと鬱屈とした気分になってたときに、掃除していたら「ぼくのお日さま」が流れてきて、その時の気分にとてもハマったというか寄り添ってもらえた気がして、それで繰り返し聴いていたんですね。

その時に、ちょうどハンバート ハンバートの新しいライブブルーレイが発売されて、そこで歌われる「ぼくのお日さま」がすごく良くて、いいないいなと思ってループしながら聴いていて。日中、映画のプロット書いていたら、プロットの主人公のタクヤが、どんどん「ぼくのお日さま」に寄せられていく感覚があって。本当に聴いた時は寄り添ってもらえるな、あったかいな。こういう気持ちなんかわかるな、言いたいこと言えないって、多分吃音とか関係なくみんな思ったことあるなっていう言葉が出てこない感じ、どうしても言いたい言葉が出てこない感じ。そこに寄り添ってもらえるなとまず思いました。

奥山:まさに、今お話した思いをまっすぐそのまま伝えて、あとは1作目の「僕はイエス様が嫌い」をお送りする中で、何かやりたいことが少しでも伝わったら嬉しいですと伝えました。正直、断られたらこの企画じゃないなと思っていたんですね。快諾していただいて、さらに映画の中でかかる音楽も作りたいと言ってくださって、これでやっと2作目が作れるなと思って嬉しくてたまらなかったです。

―――この曲が、本当に映画の核の部分だったっていうことですね。有難うございました。

ナルミのススメ。~『ぼくのお日さま』~

『ぼくのお日さま』作品情報

主題歌:ハンバート ハンバート「ぼくのお日さま」

出演:越山敬逹、中西希亜良、池松壮亮、若葉竜也、山田真歩、潤浩 ほか

製作:「ぼくのお日さま」製作委員会

製作幹事:朝日新聞社

企画・制作・配給:東京テアトル

共同製作:COMME DES CINE'MAS制作プロダクション:RIKIプロジェクト

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会

公式サイト:https://bokunoohisama.com/

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山大史監督インタビュー

奥山:まさにフィルムカメラが好きで、よく写真を撮影するんですけど、写真を撮るような形で絵を積み重ねていきたいんです。映像を撮るというよりも、絵本のようにページをめくるような感覚で見られる映像を撮れたらなと思っています。

―――この映画はもちろん、PVや前作も見させてもらいましたが、自然を美しく映すシーンがすごく多いなと思いました。“自然の景色”というのは、監督が映像を手掛ける上ですごく必要な要素になっているのですか?

奥山:少し現実を忘れさせてくれるような要素が映画の中にあってほしいと思いますし、現実から離れることで自分ごと化できて、解釈の余白が生まれるので。自分は東京で生まれ育っているので、自分にとって“自然”というのは正直身近なものではないので、自然を撮りたくなってしまいます。

―――自然は、私にとってはかなり身近なものですが、奥山さんにとっては非現実的なものなんですね。

奥山:日常の中にあるものではないだけに、何かそういったものが映画にあると少しこう寓話的というか。リアリティがあればあるほど観る人にとって身近かというとそんなことはない気がしていて。リアリティが逆になくて、ちょっと余白があるからこそ観る人の想像によって自由に埋めていくことができる。「これってもしかしたら自分のことを言っているのかもしれない」とか、「こういうこと、自分も子供の頃あった」とか思わせられるようなものを常に映画の中に色々な面で残したいと思っているので、それが自然を撮ることの理由の一つでもあると思いますね。

奥山:はい。やっぱり自分が好きな映画って説明しすぎていない映画ですね。全てを言葉やテロップ、ナレーションで説明するのではなく、説明は全然されていないし、自分の記憶の中にこういう景色はないんだけど、何かあった気がしてしまうっていう映画が好きですね。

―――「ぼくのお日さま」も、最後に「え?」となる人が多いんじゃないかなと思います。何を言ったんだろう…と。このラストの演出を描くにあたり迷った部分などはありましたか?

奥山:迷いはあんまりなかったですかね。脚本を書いている時からこういう終わり方だろうと思っていました。編集する過程で本当にそれでいいのかって検証する時間はありましたけど、「やっぱりこれだな」って思っていました。

最後の終わり方に関しても、何を言ったんだろうと想像して観てもらえるような物語になったらいいなと思って作りました。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:自分の中の経験で映画を作り上げるというのは、1作目の「僕はイエス様が嫌い」で、すでにやりきってしまった感覚があって、それだけに自分が経験してきたフィギュアスケートについては、映画になるような物語はその記憶の中にはなかったので、どうしようと思っていた時に池松さんをドキュメンタリーで撮る機会がありました。池松さんは本当に何をしていても僕の中で“絵になる”と思って。多分、自分にとっての“絵になる”の意味は、例えば、そこに立っていてくださいと言って撮ったら、普通の人は“ただ立っていてと言われたから立っている”だけになるんですけど、池松さんの場合は、立っているだけでそこに感情を感じるというか…物語を感じるんですよね。それは本当に池松さんのすごいところだなと思って、そういう余白をただの空白じゃなくて、空白ではない物語を感じさせる。見ている人が想像したくなるようなそういう余白にしたかったので、池松さんの力を借りたいなと思いましたね。

――確かに、セリフが多いわけではないなと感じていました。ただ立っているだけで何かが伝わるという池松さんとたくさんディスカッションを重ねる中で、どういうところからその池松さんの魅力が来ているのか、少しでも感じた部分はありますか?

奥山:物語を考えたくなるっていうのは、その人に魅力があるからだと思うんですよね。まっすぐに、他の人とは多分比べ物にならないぐらい、少なくとも自分とは比べ物にならないぐらい池松さんに人間的な魅力があるっていうのがまず一番大きいところだなと。ある意味、その魅力があるだけに、何か物語を考えてしまいたくなるところが大きいのだと思います。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:そうですね。タクヤ役は、オーディションに来てくれたスケート経験がある男の子で、スケート滑れるか聞いても「まあ、はい…。」ぐらいで本当に滑れるのかなという不安があったんですけど、最終でリンクに来てもらって滑ってもらったら、とても上手くて「滑れるじゃん!決まり!」となって。何より雰囲気がタクヤに近かったので、本当にぴったりなキャスティングになったと思っています。

一方でさくらは、事務所から応募してきてくれる子達の中からはこの子だと思える子に出会えなくて。お芝居が上手い子、雰囲気がある子がいっぱいいるんです。でも、スケートが滑れるというのがなかなかネックで、フィギュアスケートも滑れて、お芝居もできる子っていうのがなかなかいなくて、これはイメージが近い子から決めて、その子に撮影までに練習を重ねてもらうしかないと思ってそれで4人ぐらいに絞って。

一番スケートが上手くなる見込みがある子にしようと思って一回リンクに集めて滑ってもらったら、当たり前ですけどめちゃめちゃ下手で。当然なんですよね。僕も子供の頃からやっていたので転び続けることで上手くなりましたけど、やっぱり中学生前後になってから滑るって相当難しいスポーツなんです。だからこれは、お芝居ができる子にスケートを教えるよりも、スケートができる子にお芝居を教えるのが絶対早いと思って、都内各所、名古屋の方にもヒロイン募集中という張り紙を貼って、応募してくれたのが中西さんでした。お芝居も初挑戦ですし、オーディションも初めてで、ガチガチで来てくれましたけど、もう彼女ならさくらだと思って。何よりアイスダンスの経験もあったので。フィギュアスケートやっている子の中でもアイスダンスをやったことがある中学生はほとんどいないので、そういう意味でも彼女だなと運命に近いものを感じました。中西さんに出会えたことはこの映画にとって幸せなことだったなと思います。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:越山くんは、例えば湖の上で滑るシーンとかで転んじゃう。やっぱりボコボコする慣れない環境の中での滑りにはなるので、何回も転んでるうちに泣き出しちゃって。泣き出すと言ってももう中学生ですし、本当ボロンとするぐらいなんですよ。僕もすごい心配になって、大丈夫?どうしたの?ごめんごめんって言って、一回休むか!みたいな。大人たちも駆け寄ってきてどうした?痛かった?みたいになるんですけど、それを見た中西さんが、「スケートやってきて、こんなので泣くなんておかしくない?」って(笑)。

―――強いですね(笑)

奥山:それですぐ泣き止んで、ヘラヘラしながらもう一回滑り始めてくれて(笑)。ちょっと不思議な子ですね。

―――じゃあ、中西さんの方が強かった?

奥山:やっぱりスケートに関してはとても強いですね。芝居に関して言うと、越山くんに引っ張ってもらっているところもありましたけど、スケートになると私が引っ張らなきゃって気持ちもあったでしょうし、とてもこだわりを見せましたね。中西さんに関して覚えていることで言うと、終盤の方で月の光を一人でリンクで踊るシーンがあるのですが、テイクを重ねていくとどんどん体力を消耗してしまうので、なるべく回数を絞っていたんですね。とてもうまく滑ってもらえたと思ったので、「よし。OK。じゃあ、次のシーン行きます」となった時に「もう一回撮りたい」って言ってくれて。お芝居に関しては絶対そういうこと言わないんですけど、滑りに関しては自分が納得できるところまで挑戦したいって思いがあったみたいで、どこかスポーツを取り組むように、お芝居も含めて撮影に取り組んでくれたなと。スポーツマンとしての彼女が、女優としての彼女をとても強くしたんじゃないかなという気がしていますね。

―――アスリートの向き合い方ですね。そう聞くと、お二人がそれぞれを補い合っていたのかな、というふうに思ったりしました。

奥山:まさに補い合っていましたし、補い合う中でもどうしてもお二人の中では補い合いきれないところを完全にカバーして補うどころか、より引き出してくれたのが池松さんの存在だったな、というふうに思います。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:吃音を取り入れたきっかけとして一番大きいのは「ぼくのお日さま」というハンバートハンバートの曲に出会ったからなんですけど、出会ったからといって気軽に取り入れて良いとは思わなくて悩みました。どのように取り入れるか、取り入れないという選択肢もあり得ましたし…。迷っていた時に、「吃音親子サマーキャンプ」という吃音の子たちが集まるキャンプに取材という形で参加させてもらったんです。100人に1人ぐらいいると言われている、学校ではどうしてもマイノリティの吃音の子たちだけが集まるので、その場はマジョリティとして、お互い言葉がつまるのが当たり前の中でディスカッションをしているんです。その時に、小学4年生ぐらいの女の子が吃音について別に理解してほしいとか、勉強してほしいとか全くそういうの思わないから、つまるのをほっといてほしいって言っていて。すごくわかる、自分もそういう風に思ったことがあったなと思えた気がして。タクヤに、そういう設定を取り入れるとしたら、絶対にそれにはふれない友達をそばに置いておくことができたらできるかもしれないと思って決めました。

同性愛も同じような考え方で、当事者への取材も重ねました。どのようにどれくらい描こうかと迷いながら、最終的に今でも正解だったかはわかんないんですが...。曖昧に描きすぎという意見があればそうなのかもしれないですし、逆にミスリードを与えかねないようなセリフも出てきたりするので、何か思う人がいるかもしれないです。全部迷いながら自分でこうしたいという思いで決めていきました。いずれにしても、吃音だったり、セクシュアリティだったり、さくらのお父さんが全然出てこないところだったり、東京から引っ越したてのところだったり、みんなそれぞれがどこか社会から距離を感じてしまう、つまり孤独を感じてしまうような要素をそれぞれのキャラクターに持たせることで、その孤独を感じて、寄り添い合うようなひと冬にしたいなと思いながら描いてました。

奥山:北海道で撮ろうというのは制作の序盤から決めていました。1番の経緯は、ポスターにもなっている“凍った湖で滑る”というシーンを撮れる場所は北海道にしかないというのが調べてすぐ分かったので、北海道の苫小牧で撮ることにしたんです。基本的には、撮る場所の近くで撮影地をどんどん決めていくものなんですが、北海道の景色って本当に個性的で、その街ごとに全然違う景色が広がっているので、ひとつずつピースをお借りするような形で架空の街を作り上げられたらなと思い、色々な街と景色を組み合わせて撮りました。1番メインのロケ地となったのが赤井川で、赤井川にあるカルデラの山に囲まれている地形は本当にどっちにカメラを向けても後ろに山を背負うという、絵に奥行きを与えるだけじゃなくて物語にも同時に奥行きを与えてくれるすごく好きな景色でしたね。車を走らせているだけで、ここいいなって感じましたし、そういう力がある景色かなって思いました。

―――こういう想像をしていたけれど、こんなこともあるんだというようなイメージと違った部分もありましたか?

奥山:ちょっと風景からそれちゃうんですけど、イメージと違ったのは、こんなにも天気が目まぐるしく変わるのかっていうのは撮影を始めてからびっくりして。それはもう撮影スタッフ一同びっくりしていたんです。

―――冬ですもんね。

奥山:朝行ったら曇天で、絶対にもう陽が出ないね、天気予報も曇りだし今日は陽がないで通して撮っちゃおうと曇りで撮り始めたら、本当に3分くらい空を見てないうちに青空が向こうから出てきはじめていて。あれあれ?ってなって、そのままわーっと雲が開けて青空になっちゃうみたいな。そんなこと東京じゃありえないねってスタッフと話しながら。そういう意味で言うと、天気予報が大雪だろうと諦めずに、予定通りに撮ろうという感じになってきましたね。

奥山:日本公開前に、5つの海外の映画祭に参加させてもらったんですけど、自分が行けたのはその中で3つ。そういうところに行くたびに新しい反応があって。セリフが少ない映画だけあってやっぱり言語の壁を越えるというか、字幕だけでは補いきれないものがあるんですが、この映画は言葉では説明していないだけに、本当に国境を越えて、幅広い国の幅広い世代の人たちに届いているなというのは実感しました。すごく嬉しかったですね。同時に、カンヌの人たちには自分が思っていなかった予想外な届き方をして嬉しかったんですが、台湾の人は文化も近いですし、距離も近いだけあって、考えることも似ているのかとても深いところまで観てくれていて、まさに自分がそういうふうに思ってくれたらいいなというところを感じてくれるお客さんもいたりして。どちらの届き方をしてももちろん嬉しいので、いざ日本で公開される時にどれくらい届くかなというのは楽しみですね。

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

奥山:ハンバート ハンバートはもともと大学生のときに出会っていました。ミュージックビデオの仕事をし始めたことで、歌詞がある曲を普段聴かなくなっていたんです。でも、コロナ禍で1度全ての仕事が止まったときに歌詞がある曲もフラットに聴くようになって。あの時はみんなちょっと鬱屈とした気分になってたときに、掃除していたら「ぼくのお日さま」が流れてきて、その時の気分にとてもハマったというか寄り添ってもらえた気がして、それで繰り返し聴いていたんですね。

その時に、ちょうどハンバート ハンバートの新しいライブブルーレイが発売されて、そこで歌われる「ぼくのお日さま」がすごく良くて、いいないいなと思ってループしながら聴いていて。日中、映画のプロット書いていたら、プロットの主人公のタクヤが、どんどん「ぼくのお日さま」に寄せられていく感覚があって。本当に聴いた時は寄り添ってもらえるな、あったかいな。こういう気持ちなんかわかるな、言いたいこと言えないって、多分吃音とか関係なくみんな思ったことあるなっていう言葉が出てこない感じ、どうしても言いたい言葉が出てこない感じ。そこに寄り添ってもらえるなとまず思いました。

奥山:まさに、今お話した思いをまっすぐそのまま伝えて、あとは1作目の「僕はイエス様が嫌い」をお送りする中で、何かやりたいことが少しでも伝わったら嬉しいですと伝えました。正直、断られたらこの企画じゃないなと思っていたんですね。快諾していただいて、さらに映画の中でかかる音楽も作りたいと言ってくださって、これでやっと2作目が作れるなと思って嬉しくてたまらなかったです。

―――この曲が、本当に映画の核の部分だったっていうことですね。有難うございました。

ナルミのススメ。~『ぼくのお日さま』~

『ぼくのお日さま』作品情報

(C)2024「ぼくのお日さま」製作委員会/COMME DES CINE'MAS

主題歌:ハンバート ハンバート「ぼくのお日さま」

出演:越山敬逹、中西希亜良、池松壮亮、若葉竜也、山田真歩、潤浩 ほか

製作:「ぼくのお日さま」製作委員会

製作幹事:朝日新聞社

企画・制作・配給:東京テアトル

共同製作:COMME DES CINE'MAS制作プロダクション:RIKIプロジェクト

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(映画創造活動支援事業)独立行政法人日本芸術文化振興会

公式サイト:https://bokunoohisama.com/

柴田平美

UHBアナウンサー

UHBアナウンサー。ねむろ観光大使。土曜の情報番組「いっとこ!」の映画コーナーを担当。私が初めて観た映画は『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』(2001)。故郷・根室に映画館がなかったため、観たい映画があると隣町の釧路まで行って観ていました。映画館では、一番後ろの真ん中で、ひとりで観るのが好き。ジャンルは、ラブ・ファンタジー・アクションを中心に、話題作をチェックしています。皆さんの心に残る映画を見つけるきっかけとなれますように。

イベント・キャンペーン

イベント・キャンペーン

注目映画一覧

注目映画一覧