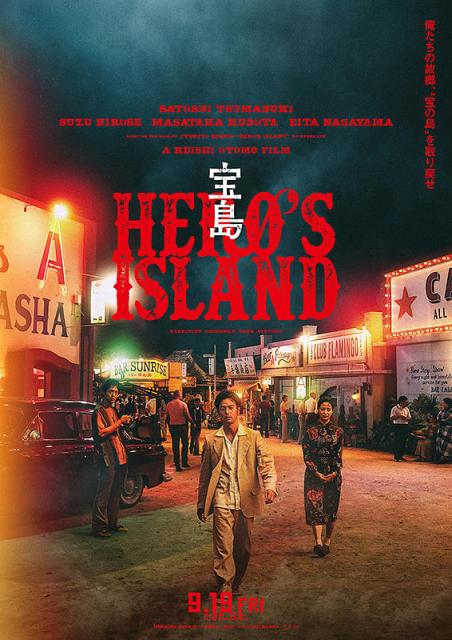

アメリカ統治下にあった1950年代の沖縄を舞台に、“戦果アギヤー”と呼ばれる若者たちの葛藤と希望を描いた映画『宝島』。直木賞受賞作・真藤順丈の小説を原作に、妻夫木聡さんと大友啓史監督がタッグを組んだ感動作です。

物語の中心は、米軍基地から物資を奪い住民に分け与える4人の若者。正義感の強いグスク(妻夫木聡)、教師を志すヤマコ(広瀬すず)、冷静なレイ(窪田正孝)、そしてカリスマ的リーダーのオン(永山瑛太)。ある襲撃の夜、オンが“予定外の戦果”を手にして姿を消したことで、彼らの運命は大きく揺らぎます。

刑事、教師、ヤクザへと別々の道を歩んだ3人は、20年後、オンが遺した謎と“本当の英雄とは何か”を追い、沖縄に眠る真実へと辿り着いていきます。

そんな重厚な物語と向き合う特別授業が、7月13日(日)、札幌・北海高等学校で開催されました。生徒たちは事前に映画を鑑賞し、命の重みと向き合いながら作品の核心に迫っていきました。

彼らが映画から受け取った「命のバトン」とは? 当日の様子をレポートします。

高校生の問いに、妻夫木聡と大友監督が熱く答える──映画『宝島』が映し出す“命”と“知らなかったこと”

―――撮影をしている中で、心に深く刻まれたことはありますか?

妻夫木:教科書で学んで考えるということはみなさんもあると思うけれど、僕自身がまだまだ沖縄について知らないことがある。沖縄に行ったとき、カフェにいたら突然戦闘機が何機も飛んできたんです。「これが沖縄だよ」と友人に言われて、ハッとしました。きれいな海や空の裏に、今も戦争の影がある。

沖縄にとって戦争は“終わっていない”と感じた瞬間でした。

その現実を知らずにいた自分にも気づいて、過去をきちんと知ることの大切さを改めて感じました。

大友監督:僕たちも沖縄のことを本当には知りませんでした。特に、戦後のアメリカ統治下で人々がどう生きていたのか──この映画を通して、初めてその現実に向き合いました。

『宝島』では、登場人物たちの感情を追体験できるように作っています。彼らは特別な存在ではなく、僕たちと同じ人間です。観た人が自分ごととして感じて、「もし自分だったら」と考えるきっかけになってほしい。

“宝”とは何か──その問いを、この映画を通して自分の中で探してみてください。

妻夫木:グスクを演じて感じたのは、「命こそ宝(ぬちどぅたから)」という沖縄の言葉の重みです。撮影中は無我夢中でしたが、完成した作品を観て、命のつながりを強く実感しました。

以前は「死=終わり」だと思っていましたが、今は違います。亡くなった人の想いは、心の中で生き続けている。命は途切れるものではなく、受け継がれていくもの。だからこそ、僕たちが“今ここに生きていること”自体が、かけがえのない宝なんだと思います。

妻夫木:この映画、そして原作が持っていた圧倒的な熱量に、まず心を打たれました。そして強く感じたのは、「命は繋がっていくものなんだ」ということ。『宝島』は、まさに“命のバトン”の物語だと思います。

映画を観ている皆さんこそが、次のグスクなんです。沖縄の話ではあるけれど、これは日本全体の、そして皆さん一人ひとりの物語。観る中で、いつの間にかグスクの目線で世界を見ていたはずです。

この映画は、ただ「感動した」で終わる作品じゃない。観た人に“何か”を託している、映画という枠を超えた作品だと思います。そんな特別な映画に関われたことが、本当に嬉しく、光栄に思っています。

「映画がなければ出会えなかった」──最後の言葉に込めた想い

妻夫木:この映画がなければ、皆さんと出会うこともなかった。そう思うと、映画って本当に不思議なものだなと思います。生きていると、気づかないだけで身の回りに小さな幸せがたくさんある。そういう瞬間を見逃さず、大切にしてほしい。

高校時代は、何でも吸収できる特別な時間。今しかないこの瞬間を、全力で楽しんで生きてほしい。そんな思いを込めて、この映画をつくりました。今日、その想いが少しでも届いていたら嬉しいです。

今回の『宝島』も、そうした“知らないことに触れる体験”を大切にしてほしいという思いでつくりました。沖縄と北海道では距離が離れているけれど、人の心は繋がっている。映画はそのことを教えてくれるものです。

観たあとは、ぜひ家族や友達と感じたことを話し合ってみてください。それが、自分の世界を広げていくきっかけになると思います。今日、皆さんに観てもらえたことに心から感謝しています。

生徒たちに繋がれた命のバトン。想いを受け継ぎ、伝える大切さを知る

登場人物たちの葛藤や選択に自分を重ねながら、“知ることの責任”や“誰かの想いを受け継いで生きること”への意識が、彼らの中に確かに芽生えていたように感じます。映画によって繋がれた“命のバトン”が、より多くの人のもとへ届くこと、そして命の尊さや、当時を懸命に生きた若者たちの姿が、ひとりひとりの心に刻まれることを願っています。

そして、本作が物語る宝とは何なのか?ぜひ劇場でその答えを確かめてみてください。

映画『宝島』の基本情報

■監督:大友啓史

■原作:真藤順丈『宝島』(講談社文庫)

■出演:妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太

塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄

ピエール瀧、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮

デリック・ドーバー

■公式サイト:https://www.takarajima-movie.jp/

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

高校生の問いに、妻夫木聡と大友監督が熱く答える──映画『宝島』が映し出す“命”と“知らなかったこと”

―――撮影をしている中で、心に深く刻まれたことはありますか?

妻夫木:教科書で学んで考えるということはみなさんもあると思うけれど、僕自身がまだまだ沖縄について知らないことがある。沖縄に行ったとき、カフェにいたら突然戦闘機が何機も飛んできたんです。「これが沖縄だよ」と友人に言われて、ハッとしました。きれいな海や空の裏に、今も戦争の影がある。

沖縄にとって戦争は“終わっていない”と感じた瞬間でした。

その現実を知らずにいた自分にも気づいて、過去をきちんと知ることの大切さを改めて感じました。

大友監督:僕たちも沖縄のことを本当には知りませんでした。特に、戦後のアメリカ統治下で人々がどう生きていたのか──この映画を通して、初めてその現実に向き合いました。

『宝島』では、登場人物たちの感情を追体験できるように作っています。彼らは特別な存在ではなく、僕たちと同じ人間です。観た人が自分ごととして感じて、「もし自分だったら」と考えるきっかけになってほしい。

“宝”とは何か──その問いを、この映画を通して自分の中で探してみてください。

妻夫木:グスクを演じて感じたのは、「命こそ宝(ぬちどぅたから)」という沖縄の言葉の重みです。撮影中は無我夢中でしたが、完成した作品を観て、命のつながりを強く実感しました。

以前は「死=終わり」だと思っていましたが、今は違います。亡くなった人の想いは、心の中で生き続けている。命は途切れるものではなく、受け継がれていくもの。だからこそ、僕たちが“今ここに生きていること”自体が、かけがえのない宝なんだと思います。

妻夫木:この映画、そして原作が持っていた圧倒的な熱量に、まず心を打たれました。そして強く感じたのは、「命は繋がっていくものなんだ」ということ。『宝島』は、まさに“命のバトン”の物語だと思います。

映画を観ている皆さんこそが、次のグスクなんです。沖縄の話ではあるけれど、これは日本全体の、そして皆さん一人ひとりの物語。観る中で、いつの間にかグスクの目線で世界を見ていたはずです。

この映画は、ただ「感動した」で終わる作品じゃない。観た人に“何か”を託している、映画という枠を超えた作品だと思います。そんな特別な映画に関われたことが、本当に嬉しく、光栄に思っています。

「映画がなければ出会えなかった」──最後の言葉に込めた想い

妻夫木:この映画がなければ、皆さんと出会うこともなかった。そう思うと、映画って本当に不思議なものだなと思います。生きていると、気づかないだけで身の回りに小さな幸せがたくさんある。そういう瞬間を見逃さず、大切にしてほしい。

高校時代は、何でも吸収できる特別な時間。今しかないこの瞬間を、全力で楽しんで生きてほしい。そんな思いを込めて、この映画をつくりました。今日、その想いが少しでも届いていたら嬉しいです。

今回の『宝島』も、そうした“知らないことに触れる体験”を大切にしてほしいという思いでつくりました。沖縄と北海道では距離が離れているけれど、人の心は繋がっている。映画はそのことを教えてくれるものです。

観たあとは、ぜひ家族や友達と感じたことを話し合ってみてください。それが、自分の世界を広げていくきっかけになると思います。今日、皆さんに観てもらえたことに心から感謝しています。

生徒たちに繋がれた命のバトン。想いを受け継ぎ、伝える大切さを知る

登場人物たちの葛藤や選択に自分を重ねながら、“知ることの責任”や“誰かの想いを受け継いで生きること”への意識が、彼らの中に確かに芽生えていたように感じます。映画によって繋がれた“命のバトン”が、より多くの人のもとへ届くこと、そして命の尊さや、当時を懸命に生きた若者たちの姿が、ひとりひとりの心に刻まれることを願っています。

そして、本作が物語る宝とは何なのか?ぜひ劇場でその答えを確かめてみてください。

映画『宝島』の基本情報

(C)真藤順丈/講談社 (C)2025「宝島」製作委員会

■監督:大友啓史

■原作:真藤順丈『宝島』(講談社文庫)

■出演:妻夫木聡、広瀬すず、窪田正孝、永山瑛太

塚本晋也、中村蒼、瀧内公美、栄莉弥、尚玄

ピエール瀧、木幡竜、奥野瑛太、村田秀亮

デリック・ドーバー

■公式サイト:https://www.takarajima-movie.jp/

早川真澄

ライター・編集者

北海道の情報誌の編集者として勤務し映画や観光、人材など地域密着の幅広いジャンルの制作を手掛ける。現在は編集プロダクションを運営し雑誌、webなど媒体を問わず企画制作を行っています。

イベント・キャンペーン

イベント・キャンペーン

注目映画一覧

注目映画一覧