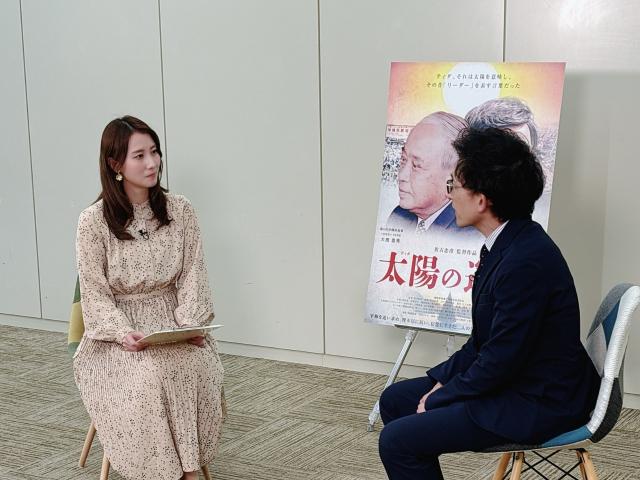

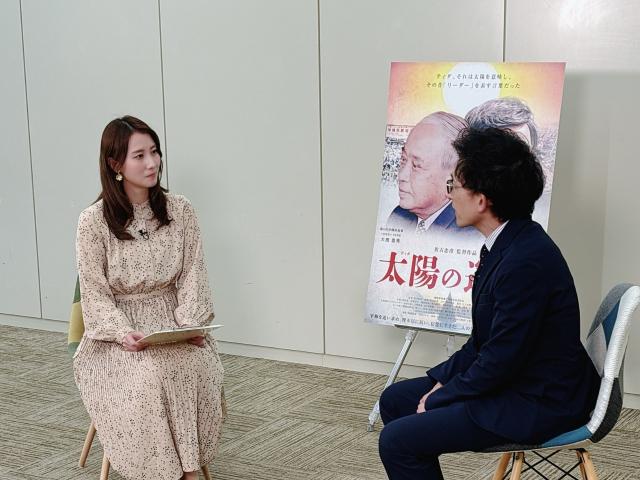

政治的立場は正反対であり、互いに反目しながらも国と激しく対峙した2人の沖縄県知事の姿を描くドキュメンタリー映画。1972年の本土復帰後、民主主義や地方自治のあり方、この国の矛盾を浮き彫りにした大田知事と翁長知事は、知事として何を目指し、何と闘い、何に挫折し、そして何を成したのか。30年以上追い続けた沖縄の記録が線で結ばれる作品です。1作目の『米軍が最も恐れた男、その名はカメジロー』(17)から沖縄の歴史を描いた作品を作り続ける佐古忠彦監督にUHBアナウンサーの柴田平美がインタビュー。半世紀以上向き合い続ける監督の沖縄に対する思いを伺いました。

佐古忠彦監督インタビュー

佐古:もう8年前になりますが、瀬長亀次郎さんという政治家を追った『米軍が最も恐れた男、その名はカメジロー』を制作しました。彼はアメリカ占領下の沖縄で民衆とともに復帰を目指した「抵抗の象徴」でした。その映画の先の世界、今度は復帰後の現代史を描きたいと考えていました。特に辺野古をめぐる30年の歴史に注目し、その起点にいた大田昌秀知事と現職のまま亡くなった翁長雄志知事という2人の存在は欠かせないと感じたのです。ちょうど復帰から50年の年に構想し始めて、今回の作品に結びつきました。

―――過去、3作品も沖縄を題材とされていて今回で4作目。佐古さんは神奈川県出身ですが、何に突き動かされてこの沖縄という土地に関する映画を作ったのでしょうか?

佐古:出身地としては沖縄に縁もゆかりもありませんが、29年前にTBS『ニュース23』に関わるようになったことが大きなきっかけです。筑紫哲也さんが番組で繰り返し「沖縄に行けば、この国の矛盾が見える」「まともなジャーナリストだったら、沖縄に行ったらハマってしまうんだよ」と言っていたのが強く印象に残っています。実際に沖縄を取材する中で、歴史や報道、国家との関係といったものが凝縮された場所だと感じ、気づけば30年近く関わり続けていました。筑紫さんの言葉に、今も背中を押され、突き動かされています。

佐古:はい。終わりがあるとは思っていません。沖縄で起きていることは、現在も進行中の問題です。例えば、ひめゆり平和祈念資料館の展示をめぐる発言が国会で取り上げられるなど、歴史の書き換えが起こっています。沖縄を通して日本全体を見直すべき時代が、今なお続いていると感じます。問い返すべきテーマがずっと沖縄にあり続ける中では、やはりやめられないなと思います。

―――今回、ドキュメンタリー番組ではなくて、映画として作品を作る上で心がけたことや映画を制作するにあたり俳優を使わないことに何か意味があるのでしょうか?

佐古:ドキュメンタリー映画なので、俳優を立てるという考えはありませんでした。30年の取材映像と新たな証言をどう重ねていくか、それだけを考えていました。テレビとは異なり、映画は2時間を超える尺でも集中して観てもらえる。加えて、2人の知事──大田昌秀さんと翁長雄志さんは、もともとの政治的な立場が激しく対立していたふたりですが、長い時を経て、その歩みが少しずつ重なっていくようになりました。それはなぜなのか──そこにこそ、沖縄の歴史や姿が映し出され、国がこの土地にどう向き合ってきたのかの答えがあると思ったことが、この映画を作る大きな動機でもありました。

佐古:もちろん、人間ドラマドキュメンタリーにもできると思うのですが、テレビは時間に制限があり、視聴者がどれだけ観てくれているか分かりにくい。一方、映画館では観客がスクリーンと真剣に向き合ってくれる姿があり、上映後に直接声を聞く機会もあります。今回も若い観客が「先輩たちがこんなに闘っていたと知って、希望が見えた」と話してくれました。テレビにはないと言うと、少し誤弊があるかもしれませんんが、送り出す側と受け取ってもらえる側の間に双方向性があるような気がします。私たちにとって新鮮なことでしたし、テレビよりも古いメディアなのに表現の場としてとても新たな可能性がある気がします。映画には、そうした感情の共有や気づきを生む力があると改めて感じました。

―――今回、取材や撮影する中で、印象に残っているエピソードや監督が感じる沖縄の魅力を改めて教えてほしいです。たくさん取材を重ねられて、数え切れないくらい沖縄も行かれていると思うのですが。

佐古:魅力と改めて言われると少し難しいですが、特に印象的だったのは、大田さんと翁長さんという、立場も背景も異なる2人の言葉に、意外なほど多くの共通点があったことです。たとえば基地問題について、この2人は揃って「人権の問題だ」と語っています。防衛や安全保障といった大きな文脈に置かれがちなこの問題を、人としての尊厳の視点で捉えていた。それがとても印象的でした。本土の視点では保守と革新、右と左という対立で語られがちですが、沖縄ではそうした区分けを超えて、“どう生きるか”という視点がある。2人の歩みが重なっていったのは、まさにその沖縄的な価値観があったからだと思います。2人が直接和解したわけではないかもしれませんが、最後には沖縄というアイデンティティを共有し、魂がふれ合った瞬間があったように感じました。

佐古:そうなんですよね。稲嶺元知事が「本当は教育や福祉に取り組みたいのに、基地問題に時間を取られてしまう」と話していたのをよく覚えています。実際、知事を辞めた途端に泡盛をやめられたというほど、深い苦悩を抱えていたそうです。それは翁長さんにも共通していたと思います。

アメリカと向き合いながら、自分自身とも向き合わざるを得ない。その重さを担うのが沖縄県知事であり、同時に、県民との間に強い信頼関係がある。瀬長亀次郎の時代から続く、リーダーを信じて支えようとする空気があるんです。

だからこそ、あれだけの規模の県民大会や、裁判を抱えた知事を法廷に送り出す集会も自然と開かれる。そうした姿を、若い世代もちゃんと見ていると思います。

―――大会を見ていると、やはり年配の方が多いイメージでしたが、それは10代、20代の人でも変わらないのでしょうか。

佐古:家族で出かけていきますからね。映画は、若い世代も来ていますよ。たとえば、「翁長さんのことは記憶にあるけれど、大田さんの時代は知らなかったから映画を観に来た」という学生もいました。断片的に知っていたニュースが、映画によって“線”としてつながっていく。もちろん映画を観て、「悲しい、悔しい」と言う大人たちもいますが、「先輩方はこんなに頑張っていた、未来に希望を持てた」と語ってくれる若者もいます。そうした声が届くたびに、こちらの方が励まされる思いです。

『太陽の運命』の作品情報

2025年6月7日(土)シネマ・トーラス

監督:佐古忠彦

語り:山根基世

音楽:兼松衆、阿部玲子、澤田佳歩、佐久間奏、栗原真葉、三木深

配給:インターフィルム

佐古忠彦監督インタビュー

佐古:もう8年前になりますが、瀬長亀次郎さんという政治家を追った『米軍が最も恐れた男、その名はカメジロー』を制作しました。彼はアメリカ占領下の沖縄で民衆とともに復帰を目指した「抵抗の象徴」でした。その映画の先の世界、今度は復帰後の現代史を描きたいと考えていました。特に辺野古をめぐる30年の歴史に注目し、その起点にいた大田昌秀知事と現職のまま亡くなった翁長雄志知事という2人の存在は欠かせないと感じたのです。ちょうど復帰から50年の年に構想し始めて、今回の作品に結びつきました。

―――過去、3作品も沖縄を題材とされていて今回で4作目。佐古さんは神奈川県出身ですが、何に突き動かされてこの沖縄という土地に関する映画を作ったのでしょうか?

佐古:出身地としては沖縄に縁もゆかりもありませんが、29年前にTBS『ニュース23』に関わるようになったことが大きなきっかけです。筑紫哲也さんが番組で繰り返し「沖縄に行けば、この国の矛盾が見える」「まともなジャーナリストだったら、沖縄に行ったらハマってしまうんだよ」と言っていたのが強く印象に残っています。実際に沖縄を取材する中で、歴史や報道、国家との関係といったものが凝縮された場所だと感じ、気づけば30年近く関わり続けていました。筑紫さんの言葉に、今も背中を押され、突き動かされています。

佐古:はい。終わりがあるとは思っていません。沖縄で起きていることは、現在も進行中の問題です。例えば、ひめゆり平和祈念資料館の展示をめぐる発言が国会で取り上げられるなど、歴史の書き換えが起こっています。沖縄を通して日本全体を見直すべき時代が、今なお続いていると感じます。問い返すべきテーマがずっと沖縄にあり続ける中では、やはりやめられないなと思います。

―――今回、ドキュメンタリー番組ではなくて、映画として作品を作る上で心がけたことや映画を制作するにあたり俳優を使わないことに何か意味があるのでしょうか?

佐古:ドキュメンタリー映画なので、俳優を立てるという考えはありませんでした。30年の取材映像と新たな証言をどう重ねていくか、それだけを考えていました。テレビとは異なり、映画は2時間を超える尺でも集中して観てもらえる。加えて、2人の知事──大田昌秀さんと翁長雄志さんは、もともとの政治的な立場が激しく対立していたふたりですが、長い時を経て、その歩みが少しずつ重なっていくようになりました。それはなぜなのか──そこにこそ、沖縄の歴史や姿が映し出され、国がこの土地にどう向き合ってきたのかの答えがあると思ったことが、この映画を作る大きな動機でもありました。

佐古:もちろん、人間ドラマドキュメンタリーにもできると思うのですが、テレビは時間に制限があり、視聴者がどれだけ観てくれているか分かりにくい。一方、映画館では観客がスクリーンと真剣に向き合ってくれる姿があり、上映後に直接声を聞く機会もあります。今回も若い観客が「先輩たちがこんなに闘っていたと知って、希望が見えた」と話してくれました。テレビにはないと言うと、少し誤弊があるかもしれませんんが、送り出す側と受け取ってもらえる側の間に双方向性があるような気がします。私たちにとって新鮮なことでしたし、テレビよりも古いメディアなのに表現の場としてとても新たな可能性がある気がします。映画には、そうした感情の共有や気づきを生む力があると改めて感じました。

―――今回、取材や撮影する中で、印象に残っているエピソードや監督が感じる沖縄の魅力を改めて教えてほしいです。たくさん取材を重ねられて、数え切れないくらい沖縄も行かれていると思うのですが。

佐古:魅力と改めて言われると少し難しいですが、特に印象的だったのは、大田さんと翁長さんという、立場も背景も異なる2人の言葉に、意外なほど多くの共通点があったことです。たとえば基地問題について、この2人は揃って「人権の問題だ」と語っています。防衛や安全保障といった大きな文脈に置かれがちなこの問題を、人としての尊厳の視点で捉えていた。それがとても印象的でした。本土の視点では保守と革新、右と左という対立で語られがちですが、沖縄ではそうした区分けを超えて、“どう生きるか”という視点がある。2人の歩みが重なっていったのは、まさにその沖縄的な価値観があったからだと思います。2人が直接和解したわけではないかもしれませんが、最後には沖縄というアイデンティティを共有し、魂がふれ合った瞬間があったように感じました。

佐古:そうなんですよね。稲嶺元知事が「本当は教育や福祉に取り組みたいのに、基地問題に時間を取られてしまう」と話していたのをよく覚えています。実際、知事を辞めた途端に泡盛をやめられたというほど、深い苦悩を抱えていたそうです。それは翁長さんにも共通していたと思います。

アメリカと向き合いながら、自分自身とも向き合わざるを得ない。その重さを担うのが沖縄県知事であり、同時に、県民との間に強い信頼関係がある。瀬長亀次郎の時代から続く、リーダーを信じて支えようとする空気があるんです。

だからこそ、あれだけの規模の県民大会や、裁判を抱えた知事を法廷に送り出す集会も自然と開かれる。そうした姿を、若い世代もちゃんと見ていると思います。

―――大会を見ていると、やはり年配の方が多いイメージでしたが、それは10代、20代の人でも変わらないのでしょうか。

佐古:家族で出かけていきますからね。映画は、若い世代も来ていますよ。たとえば、「翁長さんのことは記憶にあるけれど、大田さんの時代は知らなかったから映画を観に来た」という学生もいました。断片的に知っていたニュースが、映画によって“線”としてつながっていく。もちろん映画を観て、「悲しい、悔しい」と言う大人たちもいますが、「先輩方はこんなに頑張っていた、未来に希望を持てた」と語ってくれる若者もいます。そうした声が届くたびに、こちらの方が励まされる思いです。

『太陽の運命』の作品情報

2025年6月7日(土)シネマ・トーラス

監督:佐古忠彦

語り:山根基世

音楽:兼松衆、阿部玲子、澤田佳歩、佐久間奏、栗原真葉、三木深

配給:インターフィルム

柴田平美

UHBアナウンサー

UHBアナウンサー。ねむろ観光大使。土曜の情報番組「いっとこ!」の映画コーナーを担当。私が初めて観た映画は『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』(2001)。故郷・根室に映画館がなかったため、観たい映画があると隣町の釧路まで行って観ていました。映画館では、一番後ろの真ん中で、ひとりで観るのが好き。ジャンルは、ラブ・ファンタジー・アクションを中心に、話題作をチェックしています。皆さんの心に残る映画を見つけるきっかけとなれますように。

イベント・キャンペーン

イベント・キャンペーン

注目映画一覧

注目映画一覧