北海道で2回目の開催となった「北海道フービーフェスティバル」は、映画と食を融合させた“体験型イベント”。上映後にその映画にまつわる料理を味わうことで、観るだけではない“五感のエンターテインメント”として注目を集めました。

今回は、10月10日(金)~12日(日)まで行われたイベントの中でも映画と食をテーマにした3つ——『おいしい給食 炎の修学旅行』、『グッモーエビアン』、そして『縁石/私たちが麺処まろに通うまでに至った件』の舞台挨拶とフービーランチ・ディナーを取材しました。

(text/Photo|早川真澄)

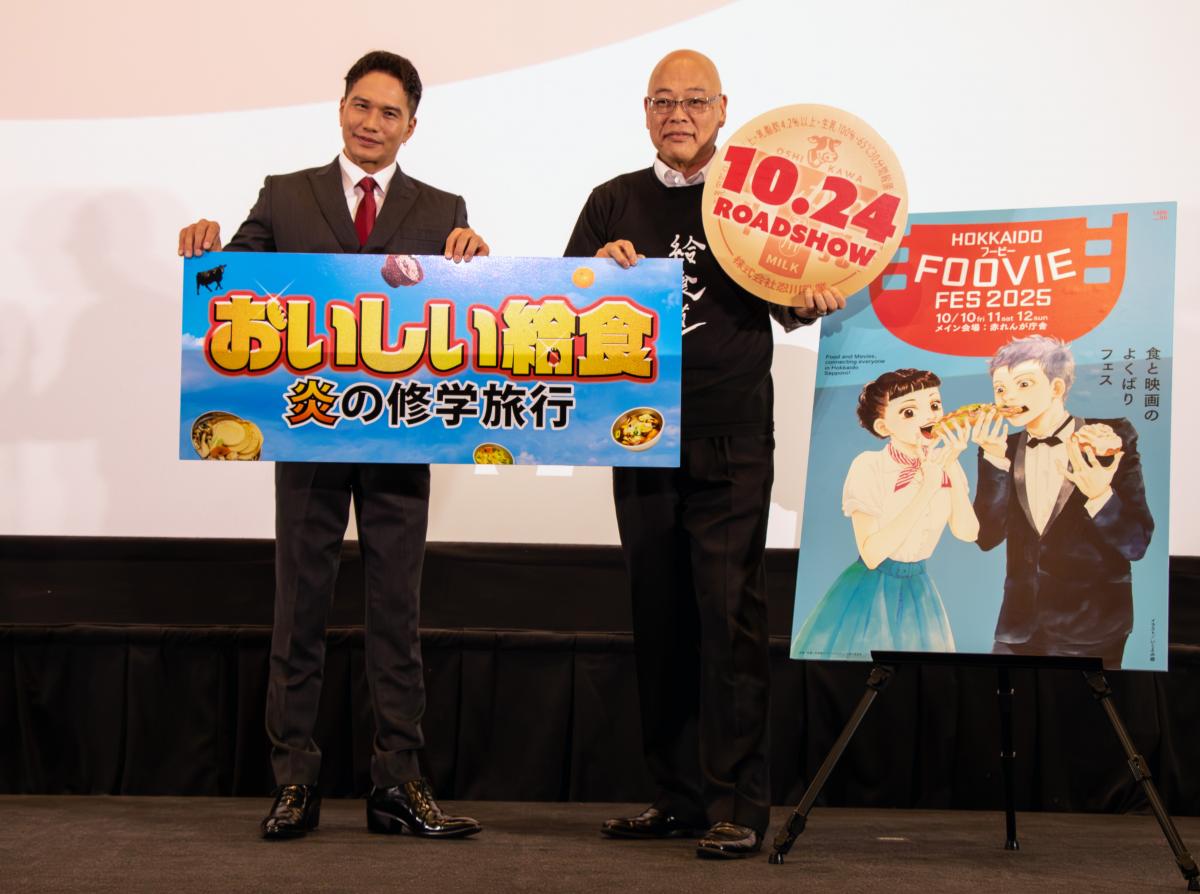

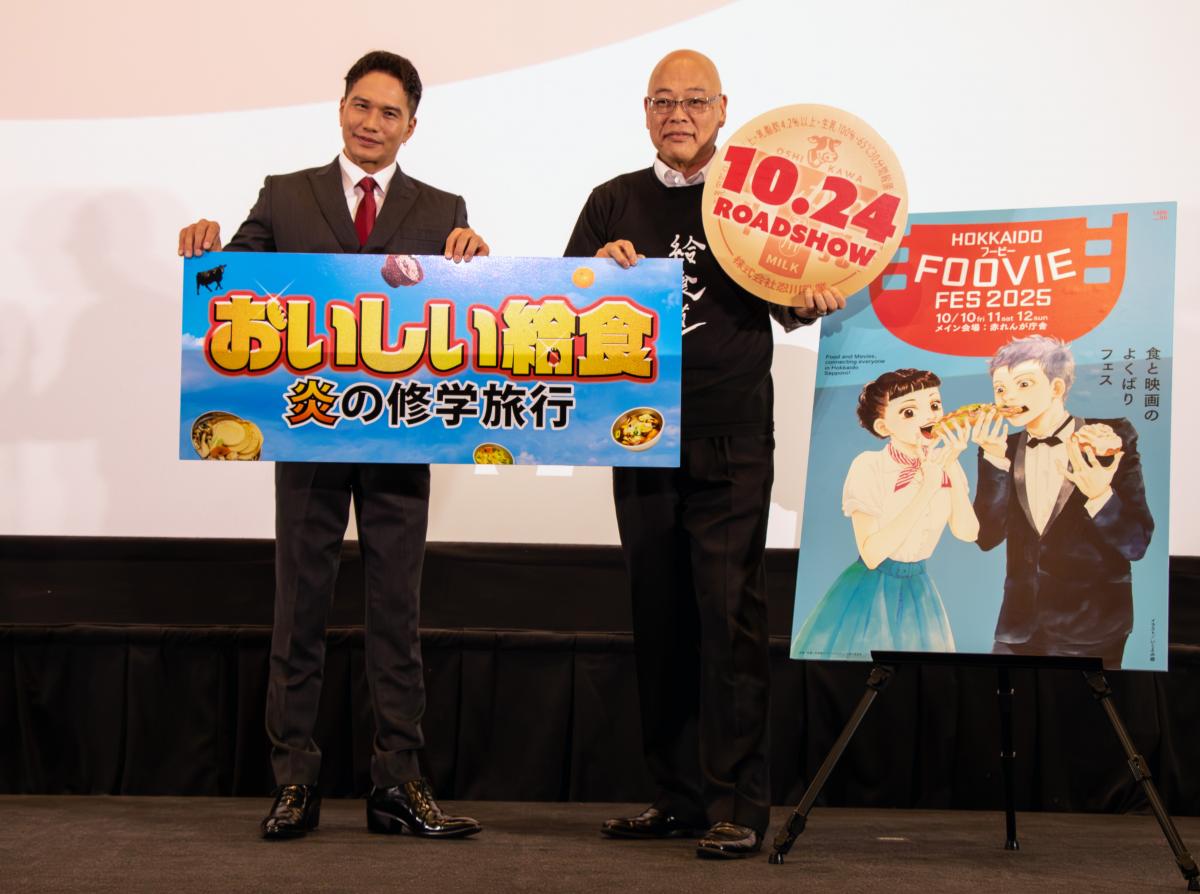

市原隼人が語る『おいしい給食 炎の修学旅行』ー“給食愛”が生んだ映画と食の楽しみ方

市原さんは、登場するや否やドラマでもおなじみの甘利田先生のセリフ「私は給食が好きだ。給食のために学校に来ていると言っても過言ではない。」をそのまま披露。

会場は一瞬で“おいしい給食ワールド”に包まれ、拍手が湧き起こりました。

「結構体力使うんですよね」と照れ笑いする市原さんの言葉に、客席も思わず和やかな空気に包まれました。人気ドラマから始まったこのシリーズは、今回も「函館」が舞台。撮影前には、生徒たちとプライベートで函館山に登ったエピソードも披露しました。

給食を食べるシーンは、すべて市原さん自身が考えたアドリブ。撮影前にはいくつものパターンを練って監督にプレゼンしているそうです。「でも8割カットになるんですよ」と笑いながら話すと、会場は大きな笑いに包まれました。

自由な発想で挑むからこそ、作品に“食べることの楽しさ”が自然にあふれています。

「ジンギスカンが美味しくないわけがない!飛行機に間に合わなくなるほどギリギリのタイミングでもみんなで食べました」と楽しそうに語る市原さんに、観客からも温かな拍手が送られました。

舞台挨拶の最後には来場者ひとりひとりとハイタッチ。熱意と優しさにあふれた姿が印象的な時間となりました。

上映後には給食が味わえるディナーも開催され、多くの観客が映画の余韻を楽しむひと時を過ごしていました。

大泉洋×三吉彩花が語る『グッモーエビアン』ー13年ぶりの再会と“幻のカレー”

2人が再会するのは、映画での共演以来。当時を振り返りながら笑い合う姿に、会場全体があたたかい空気に包まれます。会場では、三吉さんが「撮影当時より声変わりたんです」と照れ笑い。会場はさらに和やかな空気に包まれました。

観客も声を合わせて「洋ちゃん、おめでとう!」と祝福し、会場は一体感に包まれます。

照れ笑いする大泉さんに、三吉さんも笑顔で祝福の言葉を添えました。

スパイスの香りが会場を包み、大泉さんも「これは本当においしい!」と太鼓判を押します。

このランチを目当てに、和歌山や神戸など遠方から訪れた来場者もおり、映画と食がつなぐ新しい楽しみ方を体現するひとときとなりました。13年ぶりの再会を果たした2人が語る映画への想いと、北海道の味を通して広がる温かな交流。『グッモーエビアン』の舞台挨拶とカレーランチは、まさに“食と映画がつなぐ再会の一皿”でした。

映画とラーメンがつなぐ地域の物語

齊藤工監督は、冒頭でこう説明しました。

「このフービーフェスティバル特有の上映スタイルは、作品を観たあとに、その内容にまつわる“食”を味わって完結するという、体験型・体感型の仕組みになっています。」続けて、「骨の髄までこの映画を味わっていっていただけたら」 と呼びかけ、映画と食を結びつけた“五感のエンターテインメント”の魅力を語りました。

『縁石(ふちいし)』ー地域と映画をつなぐ短編プロジェクト

映画を通じて“地域と人をつなぐ”というテーマに触れ、札幌や別府といった地域映画が垣根を越えて広がっていく可能性を語りました。

『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』ー実在の職人と時代を映す人間ドラマ

制作過程では、「高校生の女の子4人組が彼の店に集まっていたのを見て、映画は女子高生の話にしようということになった」 と、着想のきっかけを語り、現実の店の風景から生まれた物語であることを話してくれました。

脚本を手がけた、はしもとこうじさんは、コロナ禍で味覚を失った自身の経験を振り返りながら、「ひと口目でどれだけ努力してきたかが伝わった」 と朝日奈さんの味に衝撃を受けたと語りました。

さらに社会全体の空気にも触れ、「制作時のコロナ禍には世の中が少し攻撃的になったように感じた」 とした上で、誰に対しても優しい視点を持って欲しいという思いを脚本に込めたと話します。

FOOVIEディナー:渋谷「麺処まろ」が提供する特別ラーメンで映画を味わう

メニューは、淡麗(塩・醤油)と濃厚(塩・醤油)の4種類。心を込めてつくられたラーメンを味わいながら、観客は映画の余韻と職人の情熱を舌で感じ取っていました。

映画と食が出会う新しい体験ー北海道フービーフェスティバルが生む“五感のエンタメ”

スパイス香るカレー、誠実なラーメン、そして給食の思い出。どの一皿にも、作り手たちの情熱と地域の物語が詰まっています。食と映画が出会うことで生まれた、かけがえのない時間——それは観客の心と舌に、静かな余韻を残しました。

市原隼人が語る『おいしい給食 炎の修学旅行』ー“給食愛”が生んだ映画と食の楽しみ方

市原さんは、登場するや否やドラマでもおなじみの甘利田先生のセリフ「私は給食が好きだ。給食のために学校に来ていると言っても過言ではない。」をそのまま披露。

会場は一瞬で“おいしい給食ワールド”に包まれ、拍手が湧き起こりました。

「結構体力使うんですよね」と照れ笑いする市原さんの言葉に、客席も思わず和やかな空気に包まれました。人気ドラマから始まったこのシリーズは、今回も「函館」が舞台。撮影前には、生徒たちとプライベートで函館山に登ったエピソードも披露しました。

給食を食べるシーンは、すべて市原さん自身が考えたアドリブ。撮影前にはいくつものパターンを練って監督にプレゼンしているそうです。「でも8割カットになるんですよ」と笑いながら話すと、会場は大きな笑いに包まれました。

自由な発想で挑むからこそ、作品に“食べることの楽しさ”が自然にあふれています。

「ジンギスカンが美味しくないわけがない!飛行機に間に合わなくなるほどギリギリのタイミングでもみんなで食べました」と楽しそうに語る市原さんに、観客からも温かな拍手が送られました。

舞台挨拶の最後には来場者ひとりひとりとハイタッチ。熱意と優しさにあふれた姿が印象的な時間となりました。

上映後には給食が味わえるディナーも開催され、多くの観客が映画の余韻を楽しむひと時を過ごしていました。

大泉洋×三吉彩花が語る『グッモーエビアン』ー13年ぶりの再会と“幻のカレー”

2人が再会するのは、映画での共演以来。当時を振り返りながら笑い合う姿に、会場全体があたたかい空気に包まれます。会場では、三吉さんが「撮影当時より声変わりたんです」と照れ笑い。会場はさらに和やかな空気に包まれました。

観客も声を合わせて「洋ちゃん、おめでとう!」と祝福し、会場は一体感に包まれます。

照れ笑いする大泉さんに、三吉さんも笑顔で祝福の言葉を添えました。

スパイスの香りが会場を包み、大泉さんも「これは本当においしい!」と太鼓判を押します。

このランチを目当てに、和歌山や神戸など遠方から訪れた来場者もおり、映画と食がつなぐ新しい楽しみ方を体現するひとときとなりました。13年ぶりの再会を果たした2人が語る映画への想いと、北海道の味を通して広がる温かな交流。『グッモーエビアン』の舞台挨拶とカレーランチは、まさに“食と映画がつなぐ再会の一皿”でした。

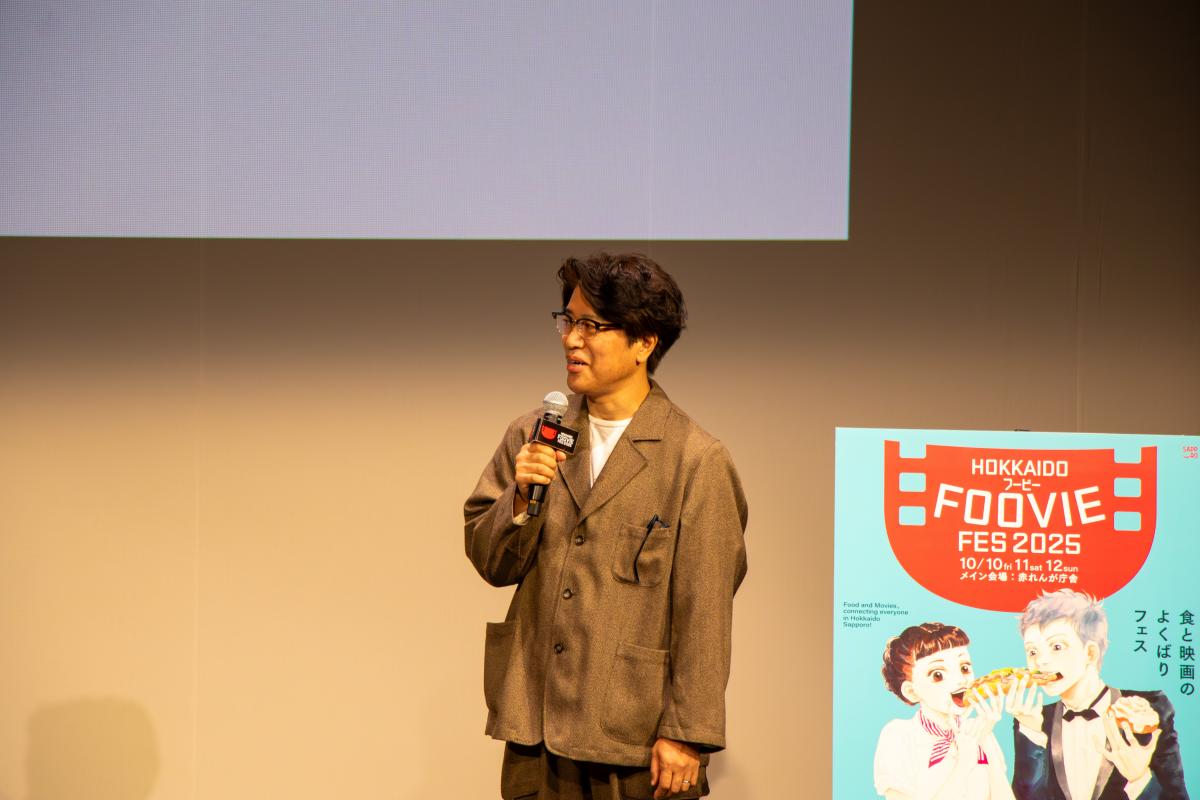

映画とラーメンがつなぐ地域の物語

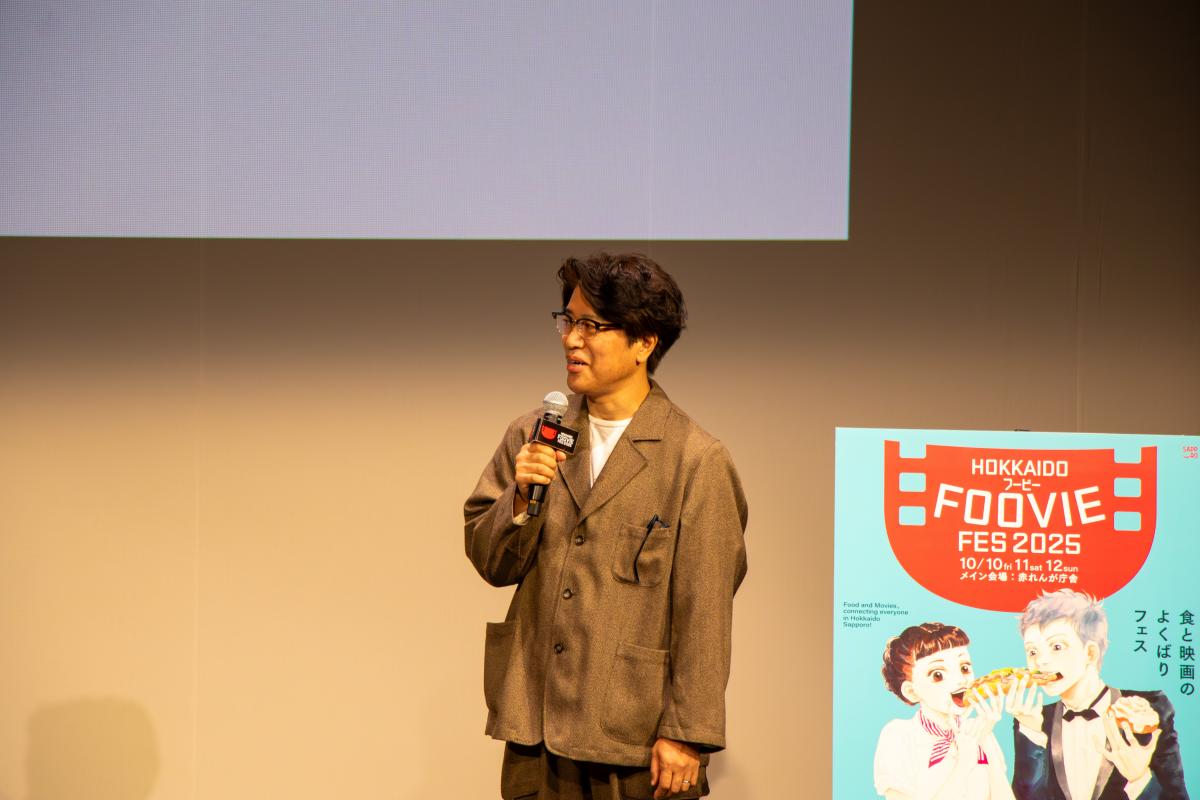

齊藤工監督は、冒頭でこう説明しました。

「このフービーフェスティバル特有の上映スタイルは、作品を観たあとに、その内容にまつわる“食”を味わって完結するという、体験型・体感型の仕組みになっています。」続けて、「骨の髄までこの映画を味わっていっていただけたら」 と呼びかけ、映画と食を結びつけた“五感のエンターテインメント”の魅力を語りました。

『縁石(ふちいし)』ー地域と映画をつなぐ短編プロジェクト

映画を通じて“地域と人をつなぐ”というテーマに触れ、札幌や別府といった地域映画が垣根を越えて広がっていく可能性を語りました。

『私たちが麺処まろに通うまでに至った件』ー実在の職人と時代を映す人間ドラマ

制作過程では、「高校生の女の子4人組が彼の店に集まっていたのを見て、映画は女子高生の話にしようということになった」 と、着想のきっかけを語り、現実の店の風景から生まれた物語であることを話してくれました。

脚本を手がけた、はしもとこうじさんは、コロナ禍で味覚を失った自身の経験を振り返りながら、「ひと口目でどれだけ努力してきたかが伝わった」 と朝日奈さんの味に衝撃を受けたと語りました。

さらに社会全体の空気にも触れ、「制作時のコロナ禍には世の中が少し攻撃的になったように感じた」 とした上で、誰に対しても優しい視点を持って欲しいという思いを脚本に込めたと話します。

FOOVIEディナー:渋谷「麺処まろ」が提供する特別ラーメンで映画を味わう

メニューは、淡麗(塩・醤油)と濃厚(塩・醤油)の4種類。心を込めてつくられたラーメンを味わいながら、観客は映画の余韻と職人の情熱を舌で感じ取っていました。

映画と食が出会う新しい体験ー北海道フービーフェスティバルが生む“五感のエンタメ”

スパイス香るカレー、誠実なラーメン、そして給食の思い出。どの一皿にも、作り手たちの情熱と地域の物語が詰まっています。食と映画が出会うことで生まれた、かけがえのない時間——それは観客の心と舌に、静かな余韻を残しました。

早川真澄

ライター・編集者

北海道の情報誌の編集者として勤務し映画や観光、人材など地域密着の幅広いジャンルの制作を手掛ける。現在は編集プロダクションを運営し雑誌、webなど媒体を問わず企画制作を行っています。

イベント・キャンペーン

イベント・キャンペーン

注目映画一覧

注目映画一覧